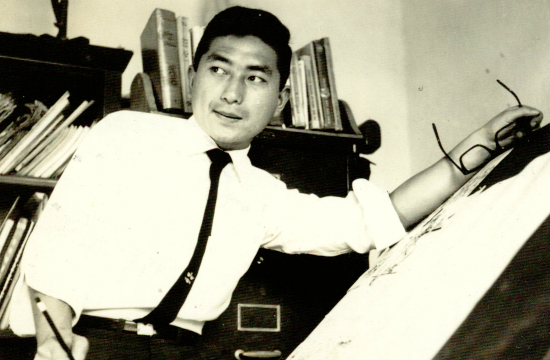

A vida, para Julio Shimamoto, é uma HQ, preferencialmente de terror, gênero no qual se tornou mestre, e como Mestre é reverenciado por aficionados do gênero. Aos 5 anos, em 1944, ganhou os primeiros gibis do pai. Ficou fissurado, ali mesmo começou a rabiscar desenhos imitando o que tinha visto nas revistas. A família vivia em Borborema, interior paulista, próximo à divisa com Mato Grosso, região onde disputas de terra provocavam confrontos violentos entre jagunços e posseiros. O pai imigrante administrava uma fazenda. Na escola, para onde foi aos 7 anos, a violência o pegou de frente. Ele mesmo conta:

“Em 1947, fazia apenas dois anos que a 2ª Guerra Mundial tinha acabado, e sofri violenta perseguição por parte de um grupo de alunos delinqüentes. Isso acontecia na hora do recreio e na saída da escola. Empurravam-me para o meio de um “corredor polonês” e enchiam-me de chutes e pancadas. Quando disse para meu pai que sairia da escola, ele começou a contar-me a história de nossos ancestrais samurais, além de ministrar-me aulas práticas de artes marciais à noite, depois que voltava do campo, no intervalo para o jantar. Instou para que eu reagisse às provocações, e que não me envergonhasse de ser filho de japoneses. Entenda a minha confusão: sendo brasileiro, ser perseguido como “estrangeiro” aos 7 anos de idade! Papai nasceu em Shingu, província da Wakayama. Depois de completar seus estudos de contabilidade, veio para o Brasil, em 1927, cinco anos depois de seus familiares.”

Episódios da infância como esse tiveram influência decisiva no futuro. Certa vez, um matuto de maus bofes praticou uma tocaia contra Kioichiro, o pai, que escapou por pouco. Entre os empregados da fazenda, no entanto, o clima até que era amistoso. O problema era a guerra sem lei pelas terras da região.

Em casa, o menino Julio curtia os desenhos, e ficou eufórico quando ganhou de uma prima dois almanaques de 300 páginas, Tico-Tico e Globo Juvenil, de grande circulação. Kioichiro, o pai, recebia o Estadão, e o filho ia direto na página de tiras, para acompanhar Mutt&Jeff. Enturmado na escola, passou a trocar gibis com os coleguinhas e chegou a montar uma coleção respeitável para alguém exilado no fundo do sertão. Não demorou para que a paixão por HQs prejudicasse seu rendimento escolar. O pai nem precisou investigar para descobrir o motivo e, severo, resolveu a questão de um jeito que lhe pareceu definitivo: queimou as revistas numa fogueira.

Duplamente reprovado

“Aquilo foi terrível – lembra Shimamoto – pois quase a metade dos gibis não me pertencia, era de meus amigos. Mesmo assim, continuei lendo escondido. Guardava as revistas num buraco, fora de casa, coberto por um pedaço de telha de amianto, e camuflado com terra e galhos secos. Até que um dia alguém que conhecia meu segredo surrupiou meu acervo!”

A permanência no extremo oeste paulista não se prolongou por muito mais tempo. A região era violenta, lei e ordem não passavam de letra morta. Em 1953, o chefe da família decidiu partir para a capital, pois perdera o emprego de administrador. Fixou-se em Ferraz de Vasconcelos, tocando uma granja, sem direito a descanso remunerado. “O trabalho era sem domingo ou feriado”, conta Shimamoto, “porque as aves tinham que ser alimentadas todos os dias”. Meio ano depois, mudança para Santo André, onde o pai foi trabalhar como vigia da fábrica da Kolynos e do Biotônico Fontoura. O filho Júlio, 14 anos, arrumou um emprego e, com a idéia amadurecida, planejava tornar-se desenhista publicitário. Começou bem, para um iniciante: aos 16, empregou-se no departamento de promoções da Sears. Imaginava trabalhar com prancheta e lápis de desenhar, mas foi mesmo utilizado como office-boy. Pediu as contas.

Dois meses depois, pasta debaixo do braço, bateu na porta do ilustrador Miguel Falcone Penteado, que dirigia uma editora. Na pasta, levava A Conquista do Acre, contada em quadrinhos. Foi duplamente reprovado, pela má qualidade dos desenhos e pelo roteiro que reduzia os bolivianos a um degrau inferior. Falcone, paternal, deu-lhe força, recomendou que retornasse quando sentisse mais firmeza no traço. Dito e feito. Quando preparou uma coleção nova, de desenho mais elaborado, mereceu elogios e um convite, para cuidar da série Acredite se quiser, página de revista que pinçava fatos ditos extraordinários, daí o título.

“Senti um frio na barriga”, lembra Shima, que topou o desafio e se deu bem. Logo recebeu novas encomendas. Criou uma HQ de legítimo terror, intitulada Satanásia, a Mulher do Diabo. Passou a desenhar para revistas infantis, contando aventuras de palhaços que faziam bastante sucesso na televisão, Fuzarca & Torresmo e Arrelia & Pimentinha. Em seguida, o primeiro número do Capitão 7, outro sucesso no vídeo. Encontrara, enfim, seu futuro, uma carreira a seguir.

Colonialismo econômico

Hoje, rende comovido tributo à HQ:

“Para mim, embora o quadrinho nunca tenha significado um meio confiável de sustento, sempre me proporcionou os melhores momentos da minha vida. Foi importante para a formação não apenas artística, mas também da minha personalidade, sobretudo por fortalecer a minha auto-estima.” (Entrevista a Wellington Srbek, pesquisador de quadrinhos em Belo Horizonte.)

Shima poderia ter ido longe, de todos os pontos de vista. Mas, se auto-intitulando “caipirão”, nunca se sentiu tentado a emigrar. Travou a batalha das HQs aqui mesmo. Só que o setor nunca se fortaleceu, por causa da concorrência hegemônica do exterior. Os heróis americanos, Mandrake, Marvel, Fantasma, Zorro e muitos outros, jamais perderam a banca. E, dentro do Brasil, grandes editoras sufocavam quem ousasse mostrar a cara, caso da Outubro, criada nos anos 60 para veicular exclusivamente criações nacionais. Um núcleo de produção de quadrinhos nacionais em forma de cooperativa foi fundado no Rio Grande do Sul, com apoio explícito e público do então governador Leonel Brizola. Quando o golpe militar calou o País, a HQ nacional calou junto, posta no mesmo embornal dos partidos de esquerda. Shima, com diversos companheiros, foi acusado de comunista.

Ele sabe, desde sempre, que o ponto crítico reside no colonialismo econômico. “As editoras de livros – explica na mesma entrevista a Srbek – preferem investir em autores estrangeiros consagrados, salvo exceções. Essa fórmula é adotada também no setor de quadrinhos – basta uma simples olhada nas estantes das gibiterias, lotadas de publicações americanas, européias e asiáticas (sobretudo japonesas)”. Os mangás nipônicos viraram coqueluche mundial – “fazem sucesso por terem enfoques e narrativas diferentes dos comics americanos, que usam muito texto nos baluns. No mangá, usam-se longas seqüências de cenas mudas, como nos filmes, sem muito bla-bla-blá. Esses leitores foram inicialmente fisgados pelos animes (desenhos animados japoneses). Hoje, é fenômeno mundial. Os coreanos e os chineses de Taiwan e do continente também estão produzindo seus mangás, começando a lograr algum sucesso internacional.”

O que salvou Shima da vala comum onde tombaram legiões de quadrinhistas foi seu traço inigualável, pessoal, reconhecível neste mais de meio século de prancheta e pincel. Ele avalia sua posição:

“Muitos especialistas dizem que meus desenhos se destacam pelo dinamismo e violência coreografada nas cenas de ação. Não fui influenciado pelos jagunços que conheci na infância, uma vez que nunca os vi em combate. Mas os gibis, as narrativas sobre samurais, e minha posterior reação contra meus agressores, incentivado por papai, sem dúvida acabaram influindo em meus trabalhos”.

Os bons vão para fora

Em 1972, mudou para o Rio de Janeiro, e por muitos anos a HQ ficaria reduzida a coadjuvante em sua vida, pois a prioridade passou a ser o trabalho na publicidade, na agência Caio Domingues. Voltaria a desenhar em 1995 e a partir daí não abandonou mais o que chama de sua “cachaça”. Refugiado em Jacarepaguá, toca projetos de HQ, com calma e método orientais. Compara sua arte à do jogador de futebol, na perspectiva do mercado de trabalho. Quem é bom mesmo vai para fora, Ziraldo e Maurício de Sousa, duas exceções, ganham muito bem, e “os provincianos como eu, caipirão, ficarão por aqui, envelhecendo”.

Aos 69 anos, o Mestre reconhece um certo desencanto quando olha ao seu redor. “Meus filhos só leram quadrinhos na infância, lembra. Hoje, nem lêem os quadrinhos que desenho. Quanto às crianças de hoje, de todos os extratos sociais, têm acesso aos computadores nas escolas e nas lan-houses, ampliando seu lazer e ocupando seu tempo ocioso. Isso faz com que decresça progressivamente a venda de gibis, ano após ano”. É apenas um instante, porque em sua oficina, como designou seu estúdio, dispara projetos, um atrás do outro. Comemorando o centenário da imigração, desenhou a História da Imigração Japonesa no Brasil/Banzai em Mangá, com roteiro de Francisco Noriyuki Sato, editada em livro pela Associação Cultural Saúde, de São Paulo. Produziu duas histórias vividas por seus pais, dramatizando fatos e personagens do tempo de criança. Uma delas está nas bancas, lançada pela Editora Escala. Outra, encomenda da revista Front – Via Lettera, será lançada 6ª.feira, dia 20 de junho.

Shima pretende seguir adiante. Diz, com convicção: “Ainda não fiz a minha agaquê preferida. Lembro-me sempre do que disse a minha avó. Tenho vontade de viver mais um pouco, de verdade, ainda que provinciano e matuto”. O jeito de manter o entusiasmo está na leitura dos fanzines, edições de HQ alternativas: “Gosto dos fanzines, me fazem recordar meus inícios de quadrinhista inseguro e esperançoso. Procuro manter ainda essa inquietação de principiante. Repudio o conformismo. Ensinou-me a falecida avó que quando tudo fica fácil, é porque se está prestes a morrer, se já não morreu”, registrou tempos atrás ao site Areia Hostil.

Fonte: http://www.julioshimamoto.com.br/?page_id=35